GENERAL

一般診療

虫歯治療

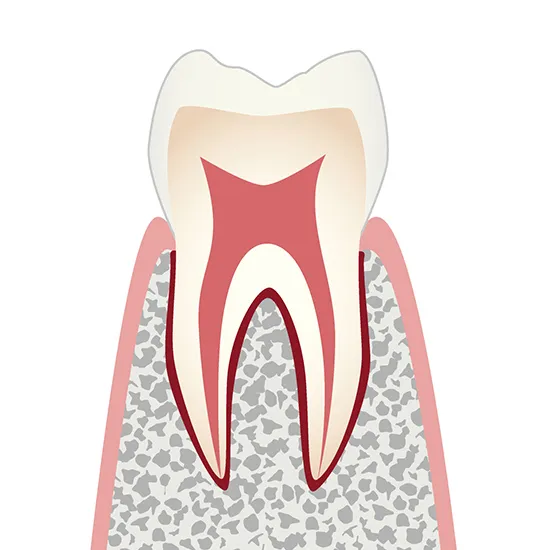

虫歯治療では、虫歯で溶かされた部分を削り取り、失った歯質を詰め物や被せ物などで補います。虫歯は、虫歯の原因菌が糖を分解して酸を作り出し、歯の表面を溶かすことで起こります。初期段階では痛みがありませんが、虫歯が内部へと進行すると痛みや腫れを引き起こします。

虫歯は進行すればするほど歯を削る量が多くなるだけでなく、重度になると歯の神経を取り除く治療が必要になります。自分の歯を長く使い続けるためには、できるだけ早く治療することが重要です。

アンデンタルオフィスでは、患者様にレントゲン画像をモニターでご覧いただきながら、お口の状態や治療についてわかりやすくご説明します。また、痛みを抑えた治療を心がけておりますので、歯科治療への不安が強い方も、どうぞ安心して受診ください。

初診の患者様へ

当院では、患者様が納得したうえで治療を進めることを大切にしています。そのため、初診の患者様に対して、お口の中の状態を丁寧に説明する時間を設けています。治療の方針や状況をしっかり理解していただくため、30分から1時間ほどのお時間をいただいておりますので、どうぞご了承ください。

虫歯治療によるエイジングケア

虫歯治療で早期に歯の機能を取り戻すことは、エイジングケアにもつながります。適切な虫歯治療で歯を長持ちさせ、年齢を重ねても自分の歯で食事ができると、食べることや人との会話を楽しめるため、脳の老化を防ぎやすくなります。また、しっかりと噛んで栄養のあるものを食べられると、全身の健康も維持しやすくなります。

さらに、虫歯治療で削った歯をただ修復するのではなく、美しい見た目に仕上げることで、より若々しい口元を目指すことも可能です。ぜひ当院で虫歯治療によるエイジングケアを始めてみませんか?

被せ物・詰め物を用いた

エイジングケア

虫歯治療で削った歯を、自費診療の白いセラミック製の被せ物(クラウン)や詰め物(インレー)で修復すれば、より口元の美しさと若々しさを追求することができます。

保険診療の金属製の詰め物や被せ物は目立ちやすく、プラスチック製のものは変色してしまうため、口元がコンプレックスになって口を開けて笑うことに抵抗を感じるなど、日常生活や心理面にも悪影響を与えてしまう場合があります。

より美しく若々しい口元を手に入れたいなら、美しい白さが長持ちする白いセラミックの詰め物や被せ物での治療をぜひご検討ください。

CO 初期の虫歯

歯の表面のエナメル質が溶かされ始め、白い斑点が現れる段階です。茶色に変色する場合もあります。まだエナメル質に穴はあいていません。

- 治療法

- この段階ではフッ素塗布や歯磨き指導で再石灰化を促し、進行を防ぎます。エナメル質に穴があくまえに治療を始めると、歯を削ることを避けられます。

C1 エナメル質の虫歯

再石灰化による自己修復が間に合わず、エナメル質に穴があいた段階です。知覚のある象牙質までは侵蝕されていないため、まだ痛みは感じません。

- 治療法

- 虫歯に侵蝕された部分を削り、コンポジットレジンとよばれる歯科用の白いプラスチックを詰め、光を照射して固めます。

C2 象牙質の虫歯

虫歯がエナメル質の奥にある、象牙質にまで到達した段階です。冷たいものや甘いもの、酸味のあるものを口にすると、しみたり痛みを感じたりするようになります。

- 治療法

- 虫歯に侵蝕された部分を削り、コンポジットレジンを詰めます。範囲が広い場合は詰め物を作製して歯にセットします。詰め物には金属のほかにセラミックなどいくつか種類があり、費用や見た目などを考慮して選択します。

C3 歯髄の虫歯

虫歯がさらに進行し、歯の神経である歯髄にまで到達した段階です。歯の損傷が大きいだけでなく、神経が炎症を起こすことで激しい痛みを感じるようになります。

- 治療法

- 虫歯に侵蝕された部分を削った後、根管とよばれる管状の組織の中から感染した歯髄を取り除き、内部を洗浄・消毒して薬剤を詰めます。歯根に土台を立て、金属やセラミック製の被せ物で修復します。

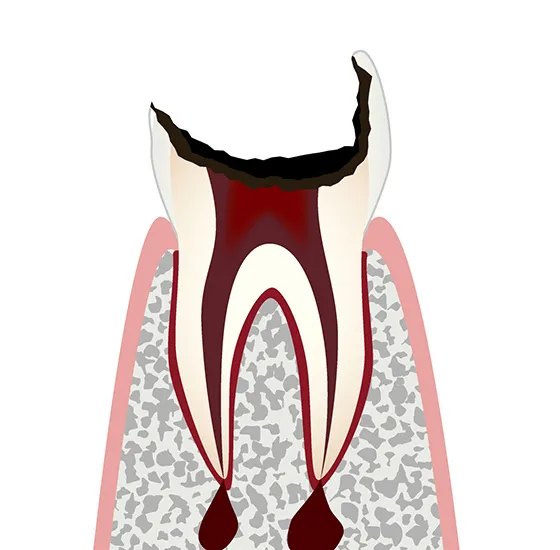

C4 歯髄が壊死した虫歯

歯根の先端近くまで虫歯が進行した段階です。歯の大部分を失っているため、歯を残すことが難しくなります。歯髄が壊死すると、一旦痛みは感じなくなりますが、さらに症状が悪化して歯根の先端に膿が溜まると、激しく痛むようになります。

- 治療法

- C3と同じ治療を行ないますが、歯を残せないような場合には抜歯します。この段階になると歯を残せないことが多いため、早めの治療が大切です。失った歯はインプラントやブリッジ、入れ歯で補います。

当院の虫歯治療の特長

「レーザー」「表面麻酔」を用いた痛みを抑えた治療

当院では、レーザーや表面麻酔を活用し、痛みを最小限に抑えた虫歯治療を提供しています。レーザーは、殺菌効果があるほか、歯を削る際の振動や痛みを軽減することができます。

また、局所麻酔をする前に表面麻酔といって歯肉の表面に麻酔薬を塗る処置を行なうことで、注射時の痛みを可能な限り抑えるようにしています。

歯医者が怖い方へ

「笑気吸入鎮静法」

笑気吸入鎮静法歯、歯科治療に対して強い恐怖や緊張を感じる患者様に適した麻酔方法です。笑気ガス(亜酸化窒素)を吸入することで、治療中の痛みや不快を感じにくくなり、リラックスして治療を受けることができます。

全身麻酔のように意識を完全に失うのではなく、呼びかけに反応することができる状態ですが、痛みや歯を削る振動による不快感などは気にならなくなります。副作用が少なく、大人だけでなく子どもの患者様にも使用が可能です。

また、吸入を止めればすぐに通常の状態に戻るため、治療後に運動や仕事の予定を入れても問題ありません。歯科治療に対して恐怖心が強いという方、詳細を知りたいという方は、どうぞお気軽にご相談ください。

笑気吸入鎮静法の5つの特徴

- 治療に対する不安や緊張、恐怖心を和らげられる

- 局所麻酔と組み合わせることで効果的に痛みを抑えられる

- リラックスしつつ意識を保ったまま治療を受けられる

- 体への負担や副作用が少なく、子どもにも使用できる

- 麻酔からの覚醒がスムーズで、すぐに日常生活に戻れる

笑気吸入鎮静法の手順

01

鼻にマスクを装着する

患者様に笑気吸入鎮静法について充分にご説明した後、笑気を吸入してもらうためのマスクを患者様の鼻に装着します。

02

笑気麻酔の吸入を開始

鼻から笑気ガスの吸入を開始します。より安全に鎮静状態に導くため、徐々に笑気ガスの濃度を高くしていきます。患者様の状態を確認しながら、効きすぎないように調整します。

03

治療開始

患者様が充分にリラックスできたのを確認できたら、吸入を継続した状態で治療を開始します。治療や痛みに対する不安が強い方も、落ち着いて治療を受けられます。

04

治療完了

治療が完了したら笑気ガスの吸入を止め、鼻からマスクを外して意識がはっきりするまで安静にしていただきます。10〜15分ほど経てば、すべての笑気ガスが体外へ排出されます。

05

帰宅

足元のふらつきや気持ち悪さなどがないか確認し、問題なければ帰宅できます。自転車やバイク、車の運転も可能です。

歯ぎしり・

睡眠時無呼吸症候群

歯ぎしりの癖があると、歯や顎に大きな負担がかかり、痛みや歯の摩耗、歯並びの乱れや顎関節症などが生じることがあります。当院では、歯ぎしりの癖がある患者様には、夜間の歯ぎしりや食いしばりを防ぐために専用のマウスピースを作製しています。

また、軽度の睡眠時無呼吸症候群の症状がある方に対しても、専用のマウスピースの作製が可能です。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が一時的に浅くなったり停止したりする病気の総称で、睡眠中に気道が塞がれることで起こります。睡眠時無呼吸症候群の治療には、CPAP(シーパップ)という睡眠時の呼吸をサポートする装置を使用する方法もありますが、マウスピースのほうが装着時の違和感や体への負担が少なく、旅行先などでも手軽に使用できます。

マウスピースを使った治療(スプリント療法)

専用のマウスピース(スプリント)を装着することで、歯や顎への負担を軽減し、筋肉の緊張を緩和する治療法です。歯ぎしりや顎関節の痛みを和らげ、歯を守る効果が期待できます。

睡眠時無呼吸症候群の治療では、スリープスプリントとよばれる専用のマウスピースを使用します。このマウスピースを睡眠時に装着すると、下顎を少し前方へ突き出した状態になって気道が広がるため、正常な呼吸を保ちやすくなります。

リスク・副作用

審美治療・セラミック治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 審美治療としてセラミック治療を行なう場合、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 事前に根管治療(神経の処置)やコア(土台)の処置が必要となることがあります。

- 治療では歯を削ることがあります。また、知覚過敏を発症することがあります。

- 抜髄(神経の処置)や抜歯が必要になることがあります。

- 抜歯や外科処置をともなう場合、出血や腫脹(しゅちょう)を生じることがあります。

- 治療で歯肉を移植する場合、二次的な出血・疼痛・腫脹(しゅちょう)が見られることがあります。

- 治療後、自発痛、咬合痛、冷温水痛を生じることがあります。

- 歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、補綴物が破損することがあります。

- セラミック製の補綴物は、金属製の補綴物よりも歯を削る量が多くなることがあります。

- 噛み合わせ・歯ぎしりの強い方は、セラミックの破損を防止するため、マウスピースをおすすめすることがあります。

レーザーを用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 虫歯の除去、歯周組織の切開・蒸散、口内炎の凝固層形成、色素沈着の除去などに使用する機器となります。

- 治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 虫歯治療で患部を削る場合は、その進行が初期の場合に限られ、進行したむし歯には切削器具などを併用することになります。

- 虫歯治療で患部を削る場合は、切削器具ほど精密に削れないことがあります。

- このレーザー治療機を使ったことにより、虫歯や歯周病などの病気が再発しないというわけではありません。一般的な歯科治療を受けられたあと同様に、適切なケアや生活習慣を行なっていないと、病気が再発することがあります。

- ペースメーカー、埋め込み型除細動器など電磁障害の影響を受けやすい体内埋め込み型医用電気機器をお使いの方には、使用できません。

麻酔薬の使用にともなう一般的なリスク・副作用

- 歯肉に塗布する表面麻酔や、一般的な歯科治療で歯肉に注入する浸潤麻酔は保険診療となります。インプラント治療などの自費診療(保険適用外)で笑気吸入鎮静法などを行なう場合は自費診療となり、保険診療よりも高額になります。保険診療となった場合も、高額になることがあります。これらの麻酔法を保険診療で行なうには治療内容など条件がありますので、詳細は歯科医師にご確認ください。

- 表面麻酔薬の使用により、じんましんやむくみなどを発症することがあります。

- 浸潤麻酔の使用により、アドレナリンの影響で血圧上昇や動悸などを発症することがあります。高血圧症や心臓疾患のある方は注意が必要なので、事前にお申し出ください。

- 笑気吸入鎮静法の実施により、ごくまれに効果が切れたあとの吐き気や嘔吐、末梢神経障害が現れることがあります。

- そのほか、麻酔薬の影響ではなく緊張状態や麻酔注射時の疼痛により起こる脳貧血により、悪心、吐き気、手足の震え・痺れが起こることがあります。

- 麻酔効果が切れるまで口の中の粘膜や唇の感覚が麻痺しているため、唇を噛んだりやけどなどをしないよう、食事は避けてください。

- アルコールにより血流が良くなり、出血・腫れ・痛みが増してしまうことがあるため、飲酒は避けてください。

笑気吸入鎮静器を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 亜酸化窒素10~30%と、酸素70~90%を混合したガスを患者様に吸入いただき、弱い鎮静・睡眠作用と鎮痛作用を提供する機器です。高濃度(70%以上)の酸素を一緒に投与するので、治療の安全性が高まります。

- インプラント治療などの自費診療(保険適用外)で笑気吸入鎮静法を行なう場合は自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 笑気吸入鎮静法の実施により、ごくまれに効果が切れたあとの吐き気や嘔吐、末梢神経障害が現れることがあります。

- 麻酔効果が切れるまで口の中の粘膜や唇の感覚が麻痺しているため、唇を噛んだりやけどなどをしないよう、食事は避けてください。

- アルコールにより血流が良くなり、出血・腫れ・痛みが増してしまうことがあるため、飲酒は避けてください。

歯ぎしりの治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 治療に使うマウスピースは、不快感がないよう設計されていますが、嘔吐反射が強い方やお口の中の異物感に敏感な方は、装着が難しいことがあります。

- マウスピースを装着しているときは、歯は唾液と接することがないので、虫歯になるリスクが高くなることがあります。

睡眠時無呼吸症候群の治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 保険診療となるのは、診断書をお持ちの方のみとなります。診断書をお持ちでない方は自費診療(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。

- 保険での診療もできますが、治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。

- マウスピースを使う治療の場合、マウスピースの清掃状況により、虫歯や歯周病を引き起こすことがあります。

- マウスピースを使う治療の場合、強い力が加わるとマウスピースが破損することがあります。

スプリント療法にともなう一般的なリスク・副作用

- 保険適用になることもありますが、症状やスプリント(マウスピース)の種類などによっては自費診療となります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- スプリントにより顎関節の状態が改善しても、かみ合わせの状態を治さないと後戻りすることがあります。

- 筋肉に調和したスプリントを作製しないと、症状が悪化することがあります。